Gallery

Via San Tommaso n. 7

10122 Torino

(primo piano)

La Galleria Weber è nata nel 1976. Nel corso degli anni ha ospitato più’ di duecento mostre d’arte contemporanea. Nel 2006 la Galleria cambia denominazione diventando “Weber & Weber”.

La Galleria si e’ distinta sin dall’inizio della sua attività’ per essersi occupata di giovani artisti, sia nazionali che internazionali, molti dei quali alla loro prima esposizione. All’attività’ espositiva si e’ affiancata la casa editrice “Weber & Weber” con una produzione di volumi su artisti e situazioni artistiche di taglio contemporaneo e storico.

Attualmente la galleria si occupa, con continuità, dei seguenti artisti: Silvia Amodio, Vasco Ascolini, Sandro Beltramo, Elisa Bertaglia, Gregorio Botta, Simone Bubbico, Davide Di Taranto, Federico Guerri, Horiki Katsutomi, Roberto Kusterle, Bruno Lucca, Marcovinicio, Francesco Nonino, Greta Pasquini, Jean Revillard, Sylvie Romieu, Antonio Violetta, Natale Zoppis.

Exhibits

30.01.2026 - 14.03.2026

opening: 29.01.2026

30.01.2026 - 14.03.2026

Diafania, prima personale in Italia dell’artista iraniana Elmira Abolhasani, ha l’obiettivo di riassumere il cuore pulsante della sua ricerca incentrata sulla complessa tematica dell’identità e i suoi significati intimi e personali. La mostra, a cura del collettivo Exo Art Lab, è realizzata in collaborazione con la Galleria Weber & Weber. Il progetto espositivo Diafania nasce dalla pratica di Elmira Abolhasani, la cui ricerca attraversa il tema dell’incontro con l’alterità come fioritura di un lavoro di introspezione e di apertura del sé. La sua poetica ha una vocazione politica nel senso più autentico del termine: essa si fa messaggera di una pluralità che non dimentica le voci messe a tacere, di una narrazione che restituisce alla storia una coscienza – una “rammemorazione” direbbe W. Benjamin – delle ingiustizie e delle omissioni su cui si è costruito ogni racconto dei “vincitori”. Elmira libera le note silenziate del mondo attraverso una proposta etica fondata sull’ascolto, sulla collaborazione e sull’incontro. Nelle sue opere, l’alterità non è mai oggetto di dominio o sottomissione, ma spazio da accogliere attraverso una frattura interna dell’io, una crepa che si fa albergo per l’altro da sé. Questa tensione si traduce nell’uso di materiali caratterizzati dalla trasparenza, intesa come possibilità di passaggio, filtraggio e rivelazione. Il vetro, medium privilegiato, incarna al contempo la dimensione riflessiva e quella rivelativa: superfici che separano e, allo stesso tempo, lasciano filtrare la luce, generando nuove possibilità di visione e relazione. Ecco dunque che il titolo della mostra, Diafania (dal greco diá, attraverso, e phaínein, mostrare), si fa reinterpretazione del concetto di “diafano” in chiave simbolica, filosofica e politica. Il trasparente diventa una postura etica, un “rivelare attraverso”, un “lasciar filtrare la luce” che non è che un coraggioso farsi nido dell’io a ciò che è altro.

Orario da martedì a sabato, ore 15:30 – 19:30

01.11.2025 - 24.01.2025

opening: 31.10.2025

01.11.2025 - 24.01.2025

In occasione dell’Art Week torinese la Galleria Weber & Weber propone nei propri spazi due mostre personali: Antonio Violetta – Pagine e Inchiostri, con testo in mostra di Alessandra Rizzi e Catalina Julve – Obrir el trìptic, signar la pau, in occasione dell’iniziativa “TAG-Torino Art Gallery meets Art Palma Contemporani” che vede lo scambio tra le due associazioni di gallerie. Weber & Weber ospita ABA-ART.

Orario da martedì a sabato, ore 15:30 – 19:30

Show # 1

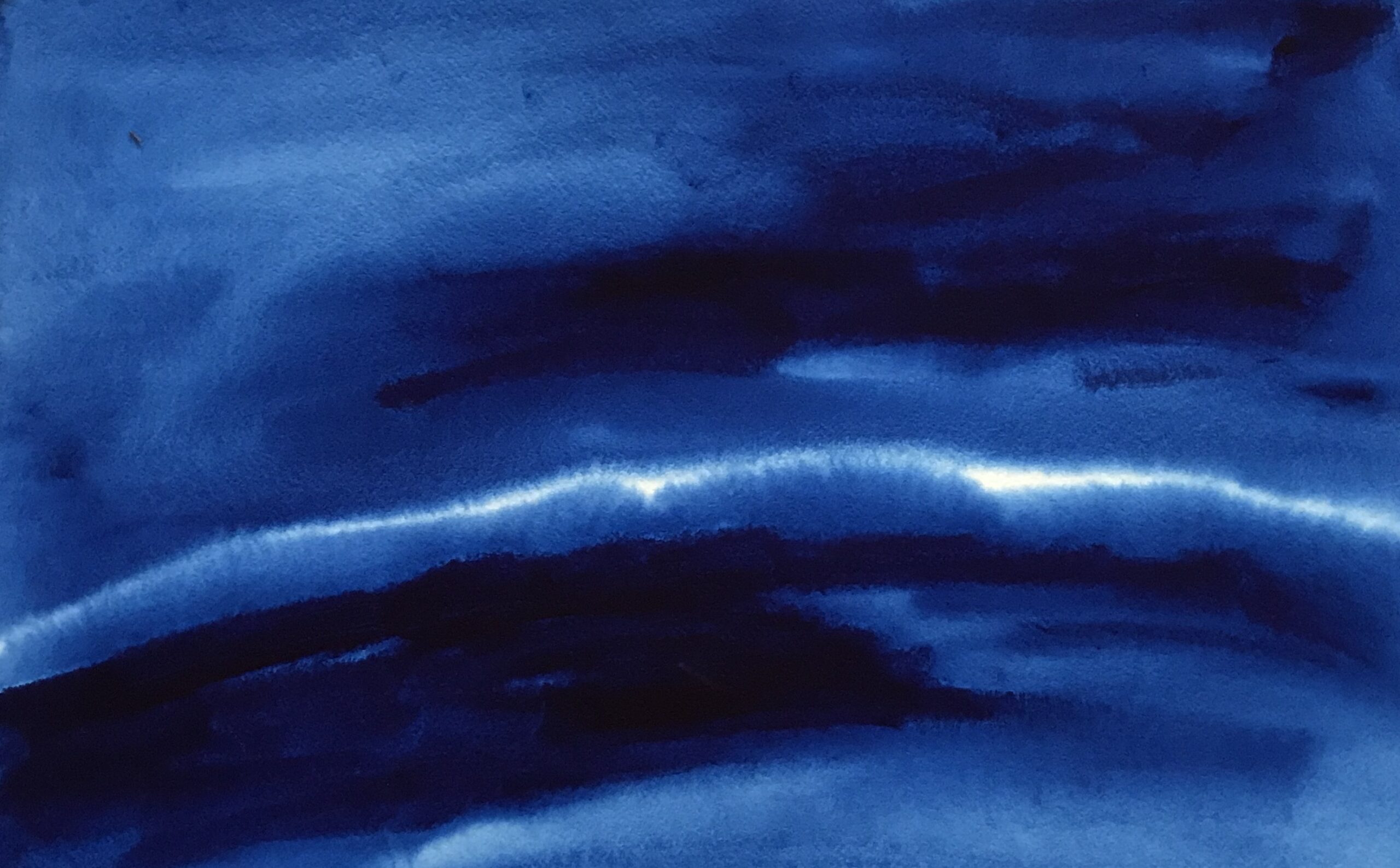

Antonio Violetta Pagine e inchiostri Mare. Primo movimento

Se la misura classica nella pratica artistica si può esprimere in compostezza quest’opera in terracotta di Violetta sfata il proprio mito: la regolarità del ductus cui si è abituati dalle Pagine degli anni ’80 viene qui stravolta come da un sollevamento d’onda. Il flusso di movimento richiama l’acqua come elemento primigenio che tutto forma e tutto cancella nella metamorfosi continua della mutabilità ininterrotta della sua superficie. L’onda centripeta e transfuga crea e disfa, addensa e scompone, costringe e libera: dalla terra l’acqua e dall’acqua la terra. Qui il perimetro come confine non accetta regola, è come se la forza d’urto tellurica infrangesse le regole della forma compresa nel proprio limite con lo stacco prodigioso di piani ripiegati a costruire canali lisci di stiacciato compresso in sottosquadri che in effetti corrispondono alla volontà dell’artista, come se questo creare immagine d’acqua con la terra fosse un atto demiurgico o un gesto mantico, espressione però di una volontà non premeditata, come se per scoprire una forma nascosta e farla uscire dall’indistinto materico fosse necessario abbandonarsi al destino performativo vocato dalla natura stessa della terra, malleabile come un destino non cercato ma trovato. L’onda risponde al proprio richiamo mimetico percorsa da crenature aggettanti e vibratili nei minimi sommovimenti della luce sulla superficie argentata dalla patina. La metamorfosi dell’onda non si placa nemmeno negli inchiostri, mossa dal muoversi di piante acquatiche o di animali marini che vivono d’ombra ma si nutrono di luce e che fermi non stanno, sbilanciati e mossi da spiracoli di branchie aperte e chiuse, aritmie di luci mostrate e nascoste nel fondale d’alghe brune attraverso il buio del mare. Sono apparizioni di luce, sono lì, nella distesa d’acqua senza inizio e senza fine, sono forme liquide, mistero di mare.

Alessandra Rizzi

Show# 2

Catalina Julve Obrir el trìptic, signar la pau

Julve apre il celebre trittico di Hieronymus Bosch, facendo del paradiso rovesciato della pala d’altare centrale del Giardino delle Delizie la sua principale fonte di ispirazione. Da esso, Catalina Julve costruisce una nuova e unica narrazione ricca di elementi sorprendenti che emergono durante il suo processo creativo. Attraverso dipinti di grande e medio formato, il discorso contemporaneo di Julve presenta personaggi, architetture, natura e oggetti che culminano in una fantascienza che immerge lo spettatore in un mondo di riflessione colorato e fresco, pieno di possibilità aperte. Come un messaggio rassicurante, pur facendo appello agli aspetti più drammatici del nostro mondo, loda, senza pretese, la naturalezza e la libertà scoperte nel semplice valore del momento presente. Julve è un’artista multidisciplinare autodidatta che vive e lavora a Maiorca. La sua ispirazione proviene dal mondo che la circonda: paesaggio, fotografia, cinema e storia dell’arte. Inizialmente radicata nel realismo che le offrono le tecniche pittoriche tradizionali, l’opera di Julve si arricchisce successivamente di altre discipline come la fotografia, il video, l’installazione, il disegno concettuale, l’incisione e la scultura, attraverso le quali articola un linguaggio che si orienta verso il neoespressionismo. L’artista indaga costantemente i materiali, trovando nell’olio, nella grafite, nei colori a cera, negli inchiostri da incisione, nel legno e nel sapone la corporeità che ricerca. Julve si concentra sullo studio della condizione umana, degli eventi storici e del loro legame con il territorio. Usa un tono comune per definirli con poche parole, il suo lavoro è frutto della sua esperienza personale del luogo in cui vive. Più recentemente, l’artista ha focalizzato il suo sguardo sulla realtà che la circonda e sul paesaggio, sintetizzando storie legate al segno dell’uomo sul territorio. ABA-ART.

Antonio Violetta, Pagina, 2025, terracotta e grafite, h cm 100

19.09.2025 - 25.10.2025

opening: 18.09.2025

19.09.2025 - 25.10.2025

ore 17 – 23

Come uno scudo, per proteggerci da l’indicibile, dall’inaccettabile, dall’orrore, recitiamo in coro il mantra «é disumano» La

morale nomina il reale e i mostri sostituiscono gli umani.

«I mostri non esistono» intitola il suo nuovo lavoro Camille Gharbi, ritratti di uomini autori di femminicidio. Con grande empatia

Diane Arbus ci presenta i suoi Freaks, ritratti di persone che per le loro fattezze teniamo fuori dall’umanità. Nan Goldin con gli

occhi pesti, ci guarda. Ci parla delle sue amicizie, dei suoi amori, tra lotte e conflitti. Brassai con grande empatia vaga nel buio

parigino tra prostitute, omosessuali e languidi abbracci proibiti. Negli anni 30-40 Weegee punta lo sguardo e il suo flash

impietoso, sulle notti newyorkesi, tra sparatorie e omicidi. Letizia Battaglia ci mostra volti insanguinati e corpi crivellati. Alech

Sott ci fà incontrare i personaggi che vivono lontani dalle coste degli Stati Uniti e che, da tempo, sono depressi.

I fotografi confrontati al reale non possono fare altro che «rappresentarlo», l’unica cosa che tutte le arti possono fare. La

percezione è più importante della realtà ed é questa che riteniano. Si puo’ prevalere, sottomettere andare in guerra senza una

buona narrazione emotiva? Lo storytelling lo si fa su sé stessi, sulla propria famiglia e sul proprio paese. Ma quando l’ipocrisia

si dissolve possiamo vedere che dalla Commedia dell’arte alla Tragedia greca un solo passo ci separa.

Alcuni fotografi sono sul terreno dell’azione, altri stanno alla finestra. Sylvie Romieu é una di queste.

Da sempre ci ha abituati a viaggi ed incontri statici. Dalla finestra il mondo non lo vede, lo risente e da questa lontananza ne

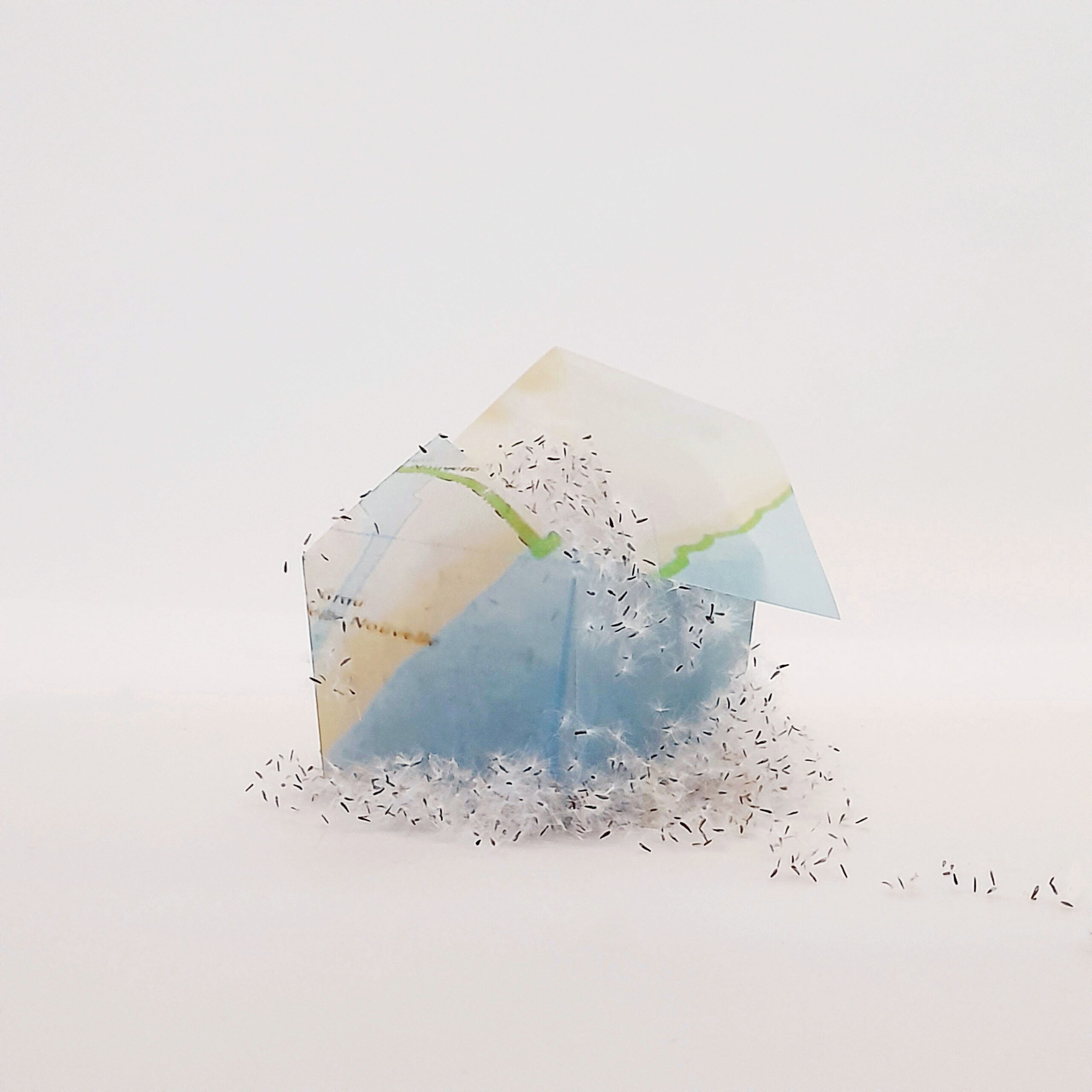

percepisce gli echi, gli stati d’animo. Le immagini le si impongo e chiedono visibilità. Rappresenta «l’assurdità umana» con

l’arte della bellezza, del mistero, della delicatezza e della poesia. Costruisce materialmente e poi fotografa un mondo in

miniatura, popolato da brandelli, rametti, soffi di polvere colorata e semi strappati al vento e alla natura del suo paesaggio

natale.

Semi/Umani si affolano, si riparano, si proteggono come possono, con brandelli del pianeta che si sgretola, si scompone e si

ricompone, spazzati dal vento violento che regna su questa pianura polverosa. Folle di umani spauriti di fronte alla tragedia?

Utopia e distopia si affrontano. Qualcosa salverà il mondo?

Arthur Schopenhauer, il più pessimista tra i filosofi, trova un piccolo appiglio. L’Arte, la Morale della compassione e l’Ascesi.

Nell’Idiota di Fëdor Dostoevskij c’é una frase «La bellezza cambierà il mondo». Questa espressione spesso citata come

affermazione e non come questione ne limita la complessità. Nel testo Ippolit si rivolge al principe Myškin «È vero, principe, che

una volta avete detto che il mondo sarà salvato dalla bellezza? […]. Il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla

bellezza! […]. Quale bellezza salverà il mondo? […] Il principe, che lo osservava attentamente, non rispose.»

Sylvie Romieu osserva il movimento umano. Costruire, distruggere e ricostruire. Camminare, cadere e rialzarsi mille e più volte

in forma ipnotica come Pina Baush in «Café Muller».

Claudio Isgro

03.07.2025 - 13.09.2025

opening: 02.07.2025

03.07.2025 - 13.09.2025

Nostos è una mostra a cura di Alberto Weber. Il termine Nostos (gr. vόστος) indica il ritorno, il viaggio di rientro in patria, uno tra i motivi letterari antichi più diffusi. Il più noto è di sicuro quello di Ulisse verso Itaca, narrato da Omero nell’Odissea: lungo e avventuroso, attraverso l’ignoto, durante il quale l’eroe è portato ad affrontare prove impegnative che lo conducono a confrontarsi con i propri limiti e a superarli, per una maggiore consapevolezza di sé, per tornare al punto di partenza, a casa. La navigazione ha condotto Ulisse a solcare i mari accompagnato da quella nostalgia – il desiderio di tornare dai propri cari – che, nel lento passare del tempo, rafforza la memoria e le radici. Ogni giorno e ogni notte, navigatori, pescatori e marinai vivono e vivevano questa sensazione, ripetutamente e quotidianamente, con la speranza di tornare a casa usando e vincendo sulla forza delle onde e dei venti. Nostos racchiude in una sola parola nostalgia, mancanza, ricerca delle origini e desiderio del ritorno. È un viaggio fisico e interiore, un cammino alla ricerca di sé stessi, della propria anima. La Weber & Weber racconta questi nostoi con la presenza di opere pittoriche che hanno accompagnato nel corso di questi anni il lavoro della Galleria. Ventisei opere per altrettanti artisti, alcuni già esposti ed altri totalmente inediti.

18.04.2025 - 07.06.2025

opening: 17.04.2025

18.04.2025 - 07.06.2025

ore 18 – 21

Alla luce della luna, tutto può accadere. La luna è una dimensione parallela a quella

del giorno, è l’altra parte del mondo, della vita. La dimensione del sogno, della

visione, dove si schiude un regno che ha le sue regole e le sue creature. Per molte

persone è un naturale senso di appartenenza, lo è per Sophie-Anne Herin, che alla

luce della luna si sente a casa, forse, anche, perché è nata vicino a un bosco, in

montagna, e la luna è la dea dei boschi e della natura, oltre che della notte.

Mon pays, c’esta la lune ci sussurra l’artista, mentre entriamo nella sua mostra che è

uno spazio a parte, dove si dissolve l’idea di realtà così come di fotografia, perché la

luna, con la sua ombra argentea, rende tutto relativo, l’apparenza e i confini tra le

cose.

La mostra nasce da un progetto che l’artista ha presentato un anno fa a Castello

Gamba, Museo d’arte moderna e contemporanea, in Valle d’Aosta, dal titolo Entre

chien et loup, un’espressione francese molto antica, che indica un momento preciso

della giornata, quando il giorno cede alla notte. Era un unico, grande ambiente

suddiviso in maniera ascensionale attraverso i tre piani del castello. L’ultimo, in alto,

alloggiato in una torretta dove lo sguardo correva circolare sul paesaggio, anche oltre

alle montagne in alcuni punti, era dedicato al sogno, un sogno dove personale e

collettivo si confondono, partendo dall’esperienza per arrivare all’archetipo.

In galleria, passando sotto a un cielo lunare che accoglie all’ingresso e suggerisce il

passaggio in una dimensione notturna, onirica e interiore, la mostra introduce nella

penombra della prima sala, dove fluttuano figure femminili ancestrali, corpi

evanescenti. Una è la Luna, dea con il pianeta al posto del capo, la luna piena di

Selene; l’altra e Baubo, con il viso che si schiude tra le gambe, dea dell’oscenità,

simbolo dell’origine del mondo, bocca della verità e della liberazione della forza

femminile.

Della stessa materia di queste figure è fatto un seme di cardo che danza nell’aria, il

suo corpo ha la consistenza dell’immagine video. Semi che sembrano in viaggio verso

destinazioni dove germogliare, che alludono anche al potere germinativo dell’arte e

dell’inconscio, degli altri mondi che si affacciano attraverso i sogni, oltre a quello

tradizionalmente attribuito alla luna.Le due figure ne sono vestali e guardiane, si sta come nel loro abbraccio, di una

femminilità lunare prismatica, che contiene varie facce.

Nell’altra sala, invece, si entra nella luce, e la visione si frammenta, l’armonia diventa

un equilibrio da ritrovare, da costruire. Una dimensione allucinatoria fatta di flash

isolati e di lunghe pause, come una partitura musicale diffusa di vuoti, tra le note che

si aggregano per quattro e per due.

È quella memoria che il sogno lascia al mattino, di una visione solo in parte rimasta

consapevole, per il resto riaffondata chissà dove. Frammenti di sogni che si fanno

angeli e demoni, icone comunque.

Sono tredici lavori che si misurano sul limitare tra luce, ombra e buio, tra il giorno e la

notte, entre chien et loup. Immagini che giocano sul negativo e positivo della

fotografia, nuotando in un nero assoluto e profondo che diventa pittura, anche

percettivamente, da cui emergono, con contrasti caravaggeschi, apparizioni

condensate nei grigi e nei bianchi.

Le immagini vivono in una sorta di conflitto tra ciò che la memoria ha perso, ciò che

ricorda, e la sua interpretazione. Si passa tantissimo tempo della vita a sognare e a

tentare di interpretare le visioni su quell’altrove, spesso fallacemente. Perché non c’è

una verità ma una narrazione caleidoscopica, mai lineare, spesso un collage di ricordi,

di riflessi, in ogni cosa, nella vita come nel sogno.

A differenza della verità, infatti, di cui l’umanità da sempre è in cerca, come di una

unica, monolitica visione e versione, così come è in cerca del senso della vita, con il

sogno si è invece obbligati a rendersi conto della relatività assoluta, della possibilità di

contenere significati e verità plurali, che non sono in contraddizione ma

complementari.

I sogni sono frammenti di relitti adagiati sul fondo del mare, che, con il moto delle

onde, si rimescolano tra le sabbie in una continua metamorfosi, oggetti divinatori che

non forniscono un’indicazione precisa ma aperta, enigmatica.

Nei dodici lavori le forme sono pure, spesso incerte, verso l’astrazione, pronte a

trasformarsi in altro, a diventare sostanza di nuovi sogni. Molte le figure ricorrenti per

l’artista, “attori” che sono persone, dai visi spesso deformati come i fantasmi, e poi

oggetti – uova, stoffe o neve, per esempio-, e animali – gatti, cervi e volpi-, questi

ultimi vere apparizioni totemiche, messaggeri la cui presenza, il cui sguardo apre ponti

e contatti, stimolando un dialogo empatico e sensoriale con lo spettatore.

Gli animali ci osservano come creature sacre, nude e spietate nella loro verità senza

filtro e nuda, davanti a loro, l’umanità nella sua finzione innaturale.

Derrida, nella sua riflessione sul rapporto tra umano e animale in L’animal que donc je

suis (2006), parlava di questa nudità: «È come se, nudo di fronte al gatto, ne provassi

vergogna». Se occorre interrogare la differenza uomo animale, non si può prescindere‐

dallo sguardo animale.

L’incertezza che lascia Mon pays, c’esta la lune è un dono di libertà, perché nei sogni

si cammina nella nebbia ed è prezioso che così rimanga, un luogo di possibilità che

non ha bisogno di confini e paletti.

Olga Gambari

Orario da martedì a sabato, ore 15:30 – 19:30

28.02.2025 - 12.04.2025

opening: 27.02.2025

28.02.2025 - 12.04.2025

Il 27 febbraio 2025 il collettivo curatoriale Exo Art Lab presenta in collaborazione con la Galleria Weber & Weber la mostra personale dell’artista Latifa Zafar Attaii, I Could See Flowers.

I Could See Flowers, la prima personale in Italia dell’artista hazara Latifa Zafar Attaii, vuole riassumere il cuore pulsante della sua ricerca: a farne da stella polare è la nozione di identità, di cui Latifa esplora le radici al contempo personali e collettive, cercando, prima ancora di districarle, di coglierne il comune nutrimento; un nutrimento che contribuisca a irrorare quel sentiero etico-politico fondato sul diritto di esistere di ciascun individuo e sul coraggio condiviso di assumersi la responsabilità di tutelarlo.

Attraverso la sua arte – che vede un costante dialogo tra la millenaria tradizione del ricamo afghano e altri media quali, in particolare, la fotografia – Latifa setaccia la sua memoria e quella del suo popolo, recuperando tracce identitarie che il tempo e la storia sociopolitica afghana rischiano di erodere irrimediabilmente.

Due opere esposte in mostra sono apertamente dedicate al racconto – vivido e bruciante – del genocidio di cui la popolazione hazara è vittima dalla fine del 1800: Memorial thread nasce come sudario per coloro che sono state le vittime di questo eccidio dal marzo del 1995 ad oggi, divenendo una raccolta di identità cancellate in una plurale denuncia di questa tragedia; Two Thousands Individuals, invece, si fa carico di 2000 storie di vita di chi ancora lotta per la propria sopravvivenza, restituendo ciascuna di esse con una policromia di rara immediatezza, in una dialettica di svelamento e disvelamento del volto, centrale nella poetica dell’artista.

Il percorso della mostra entro le intime trame della storia hazara prosegue con una serie di banconote iraniane e afghane rivestite di pattern floreali: da vessilli delle intricate ragioni economiche che contaminano le iniziative volte alla tutela degli Hazara, esse divengono piuttosto, vivificate dai colori di Latifa, pulsanti casse di risonanza della cultura che contribuivano ad annientare.

Il ricamare diviene, in egual misura, nido sicuro dove custodire la libertà di quei volti da chi intende sottrarla e ornamento che, in Self-Portrait, lascia risuonare l’insotterrabile fierezza di narrare al mondo il polifonico bouquet simbolico-iconografico su cui si intesse l’esistenza di ciascun membro della comunità hazara.

Un’iconografia che trova nei fiori e nei loro accentuati cromatismi la cadenza etica di un intero popolo, un inno universale a rendere il quotidiano, anche durante i più duri inverni dell’umanità, una continua primavera.

da martedì a sabato ore 15:30 – 19:30

13.12.2024 - 22.02.2025

opening: 12.12.2024

13.12.2024 - 22.02.2025

Cosa proviamo, quale sensazione nell’incontrare persone, ma anche figure, libri, oggetti, dopo un discreto periodo di tempo? Qualcosa di dolce e amaro, sovente, un effetto di spiazzamento. Noi e loro. Entrambi un po’ diversi, spaesati. Un tempo né vicino né lontano, che respira ancora nel presente, lo incalza. E’ rimasto lo stesso tono di voce? O le cose vicine hanno già preso l’aura della lontananza? Come nella vita; cose che sembravano congiunte si separano, altre che sembravano distanti si avvicinano. Occorre un secondo sguardo, che è poi il vero sguardo, quello che mette a fuoco nella distanza, e lascia emergere ciò che la vita ha tessuto in silenzio. Figure inaspettate, percorsi imprevisti. Il tempo trascorso ha dato profondità, sfondo, anima. Pavese c’insegna bene: non c’è inizio fuori dal ritorno, non c’è la prima volta che non includa in sé la seconda. Conoscere è ri-conoscere.

Dario Capello

30.10.2024 - 07.12.2024

opening: 29.10.2024

30.10.2024 - 07.12.2024

Ci viene detto di vivere nel presente ma siamo sempre perseguitati dal benigno tradimento della memoria. Il mondo che incontriamo si confronta con la vaga somma delle impressioni precedenti. Love is the drug tenta di raccontare una serie di momenti catturati, immagini di un anno che passa. Per Mac Athlaoich l’esperienza pittorica è l’insieme di entrambi questi termini in gioco, catturando il processo del fare e del vedere. Ciò che viene presentato è una serie di opere, caleidoscopiche nella disposizione, che formano una propria narrativa e dialogano tra loro. I ricordi catturati attraversano il processo di uno stato onirico, fluttuando tra rappresentazione e astrazione. Viene prestata attenzione all’inquadratura dei soggetti, giocando con le strutture già pronte all’interno dell’immagine originale e consentendo, al tempo stesso, che siano eventi casuali a determinare il risultato del dipinto. Il gioco di perdere e riconquistare un acquisto sulla memoria si svolge in tutta la serie. I dipinti di Mac Athlaoich trattano idee di materialità, processo e percezione. Le sue opere si collocano tra figurazione e astrazione, esplorando lo spazio di mezzo. La sua pratica mette in discussione il nostro rapporto con l’immagine prodotta in serie. Il materiale proveniente da piattaforme social online e l’autodocumentazione costituiscono un punto di partenza per esplorare idee di pathos e idillio contemporanei. Colm Mac Athlaoich (1980, Dublino, Irlanda) lavora e viaggia tra l’Irlanda e il Belgio. Ha studiato e lavorato con maestri incisori di The Graphic e The Black Church Print Studios. È stato co-fondatore e co-direttore della Monster Truck Gallery and Studios, Dublino. La sua precedente carriera come incisore, illustratore e musicista ha formato la sua pratica pittorica.

Orario da martedì a sabato, ore 15:30 – 19:30

20.09.2024 - 26.10.2024

opening: 19.09.2024

20.09.2024 - 26.10.2024

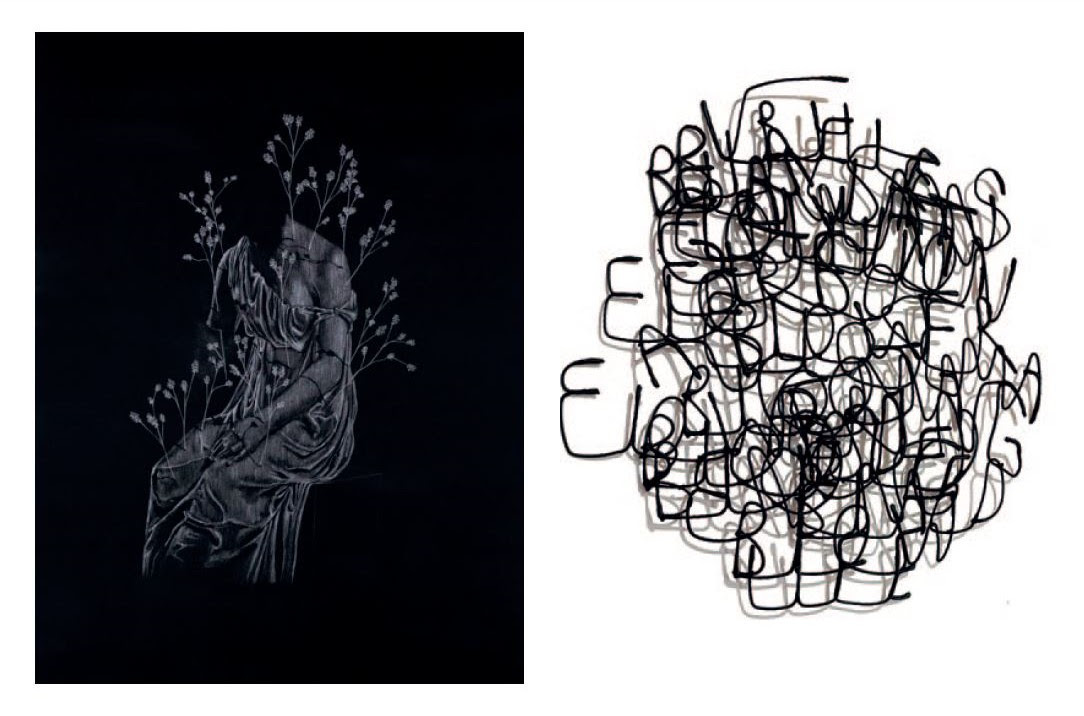

Luce e ombra, bianco e nero, l’uno per l’altro per rendersi sensibili, tangibili, visibili. In Flowering clouds a svilupparsi è un doppio dialogo: uno interno, già dato e intrinseco nelle singole opere e un altro invece esterno, che viene a instaurarsi nella relazione da un lato dalle opere di Simone Bubbico e dell’altro dalle opere del duo Federica Patera e Andrea Sbra Perego. La luce rende visibile, ma è nell’ombra che avviene la restituzione della forma. Luce e ombra si danno vicendevolmente ovunque vi sia implicato un terzo elemento, quello del comunicabile. Ciò inevitabilmente apre alla dimensione temporale: contestuale come dinamica generale e riferita ad un passato presentificato come dinamica specifica. L’ombra reale data dalla terza dimensione, l’ombra rappresentata della mimesis, l’ombra metaforica che sulla carta rende visibile e leggibile una parola. La forma, il segno, la parola. E le «parti» di cui si costituiscono. L’idea di parte, di frammento, è rinvenibile tanto nell’opera di Bubbico quanto nell’opera di Patera e Perego: incarnata da un lato nella forma corporea non integra, dall’altro lo è nella forma della parola, della lettera. Ma la differenza formale lascia il passo a una rinvenibile concordanza d’intenti: che il frammento sia il luogo del potenziale, in quanto da esso dell’altro può prender vita. È dunque la parte che sta al tutto e che fa di quest’ultimo uno spazio in divenire, aperto, includente e indefinibile, come il confine delle cose che, sempre agognato e mai raggiunto, fa di se stesso la dimensione del possibile.

Irene Rossetti

19.04.2024 - 13.07.2024

opening: 18.04.2024

19.04.2024 - 13.07.2024

Sulla scena internazionale, Roberto Kusterle è un noto artista visivo e un fotografo che si contraddistingue per uno stile fotografico spiccatamente personale e per un’estetica riconoscibile basata sulla fotografia di messa in scena. Nelle sue opere crea un mondo che è frutto della sua immaginazione, dove il confine tra il reale e l’immaginario svanisce. Il motivo centrale della maggior parte delle fotografie dell’artista sono le creature fantastiche raffigurate nel processo di metamorfosi da una forma di vita ad un’altra, da uomo ad animale, a vegetale o ad altri elementi naturali. Le sue immagini ibride sono il punto di partenza per riflettere sul rapporto tra uomo e natura, sull’alienazione e su una possibile simbiosi tra di essi. Inizialmente il processo creativo del fotografo coinvolgeva anche la pittura corporale dei modelli, una lunga preparazione dei loro costumi, la scenografia e la regia delle scene surreali. L’opera finale del suo lavoro era la fotografia. Dal 2010 l’artista crea scene singolari tramite il fotomontaggio digitale. Kusterle certamente usa queste tecniche manipolative con uno scopo ben preciso: rendere visibile la sua concezione della vita che nell’ultimo ciclo fotografico include anche lo scorrere del tempo. La base del lavoro è costituita dalle fotografie di vecchie carte dell’archivio goriziano con la struttura superficiale decisamente marcata e il deterioramento: le lacerazioni, le sgualciture, le pieghe, i bordi strappati, i bolli scoloriti, le macchie d’inchiostro e l’ingiallimento, che son derivati dalla conservazione di lunga durata. Si può notare, inoltre, che i vari scatti delle vecchie carte d’archivio sovrapposti danno vita ad una sequenza compositiva ben stabilita, con la quale l’autore crea l’illusione di profondità su una superficie bidimensionale. A prima vista, sembra che le vecchie carte costituiscano solamente la base per le immagini delle figure umane tratte dal suo archivio personale, tra le quali ci sono anche le fotografie analogiche di vecchia data, e questo è un approccio alquanto diverso. Le opere mostrano chiaramente figure femminili e maschili ritratte fino alla vita, ricoperte quasi del tutto con l’argilla, considerata da Kusterle come materia originale (materia prima). Il contatto dei corpi con la terra, quindi, segna la loro metamorfosi sia in creature fantastiche dal corpo umano e la testa animale che conosciamo dalla mitologia antica, sia in creature silenziose con gli occhi chiusi, che sono rivolte verso il proprio mondo interiore e fluttuano nell’assenza di spazio. Anche le coppie e i gruppi di corpi nella maggior parte delle immagini sono rappresentanti con posture tese e inconsuete oppure intrecciati tra di loro in abbracci spasmodici, che danno un’impressione di inquietudine e tensione sia a livello fisico che spirituale. Tuttavia, in questo ciclo le figure non sono affatto l’obiettivo principale della ricerca dell’artista. Vale a dire, l’attenzione centrale è posta all’equilibrio cromatico e tonale tra le figure e la base cartacea, ottenuto soprattutto attraverso la sottrazione del colore e dei forti contrasti. Nella maggior parte delle immagini la grana della pelle e dei vestiti si fonde con la carta, mentre le singole figure sono quasi trasparenti, immerse nello sfondo con il quale formano un tutt’uno. Questo effetto viene accentuato dall’artista attraverso vari dettagli creati con gli strumenti digitali: l’ingiallimento e le macchie, le lacerazioni e i fori presenti si diffondono dalla carta alla superficie dei corpi. Lo spettatore non può più distinguere tra i frammenti originali e quelli ricreati con l’aiuto delle nuove tecnologie o tra la superficie della pelle e la carta. Anche nel suo ultimo ciclo Kusterle esplora il sottile confine tra realtà e finzione, completamente cancellato con la comparsa dei programmi digitali. D’altra parte, le sue opere si riferiscono agli inizi della fotografia, soprattutto alla ricerca di Henry Fox Talbot, inventore del negativo, che ha consentito la riproduzione delle immagini fotografiche. In alcune opere Kusterle ha unito i positivi e i negativi in coppie per aumentare la tensione visiva, caratteristica della sua espressione fotografica con la quale costantemente induce ad una riflessione sull’identità della fotografia. La fusione del reale e dell’immaginario, dell’umano e dell’animale/vegetale, dell’animato e dell’inanimato, ovviamente, porta anche lo spettatore a cercare in scene ambigue nuovi significati che si possono legare sia al passato sia allo stato d’animo contemporaneo. Nataša Kovšca

Orario da martedì a sabato, ore 15:30 – 19:30